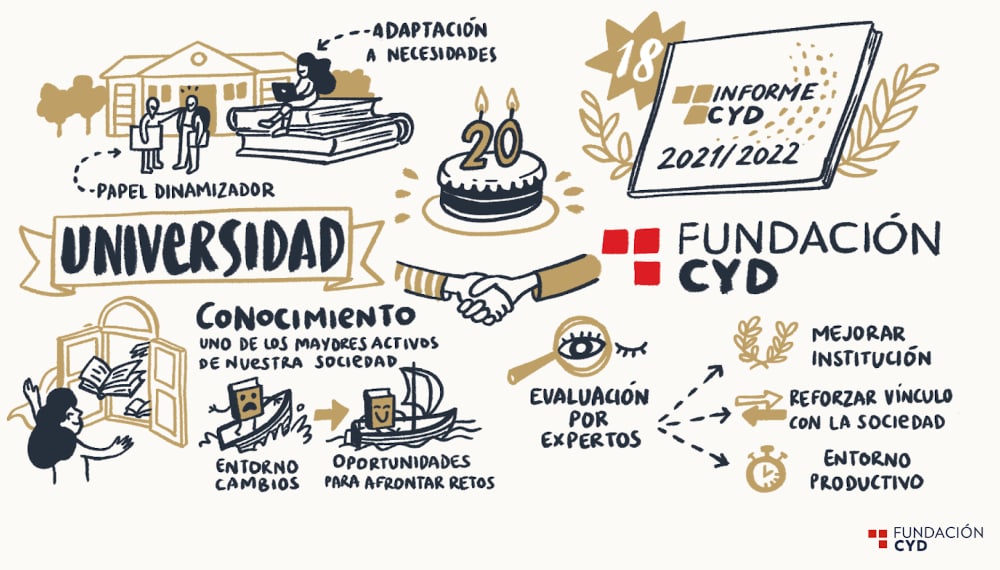

Prólogo publicado en el informe CYD 2021/2022, que en su 18ª edición realiza un diagnóstico sobre el sistema universitario español y su contribución al desarrollo económico y social.

La Fundación CYD nació en 2002 no por casualidad. Estábamos asistiendo entonces, en un contexto de crecimiento económico sostenido, a un momento de renovadas expectativas en torno a la necesaria reforma de la universidad española. Obligaba a ello el progresivo agravamiento de los problemas de organización y financiación que arrastraba nuestro sistema universitario, muy tensionado por la considerable expansión que había experimentado desde la Ley de Reforma Universitaria de 1983; pero también lo exigía el cambio de paradigma que se había producido en la educación superior y su conexión con el tejido productivo y social, al haberse superado ya buena parte de los postulados sobre los que se había fundamentado en el pasado. Aquel debate sobre la adaptación de la universidad a los cambios que la sociedad le estaba exigiendo en el amanecer del siglo XXI, espoleado por los nuevos horizontes que se abrían para las universidades europeas con la Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999, dio lugar a la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) el 21 de diciembre de 2001. Al año siguiente cuajó la iniciativa CYD para promover la interacción entre el conocimiento y el desarrollo, en sintonía con la necesidad de que nuestras universidades desempeñaran un papel más destacado y decisivo en su entorno de influencia y en el mundo de la globalización.

Dos décadas después seguimos persiguiendo el mismo propósito, aunque en un mundo más disruptivo si cabe. Basta con echar mano del excelente instrumento que la Fundación nos ofrece anualmente desde su creación, el Informe CYD, para advertir que la universidad española se encuentra hoy, mutatis mutandis, ante una situación crítica análoga a la que se encontraba hace veinte años. La última entrega del Barómetro CYD que regularmente nos ofrece esta publicación para valorar la importancia de las universidades en la economía y la sociedad española nos revela que tres aspectos generales siguen siendo cruciales: que la universidad tenga capacidad para impulsar cambios organizativos y metodológicos, y así adaptarse a un entorno más digital; que la universidad desarrolle políticas para atraer el talento internacional; y que la universidad actúe como impulsora del desarrollo económico dotándose para ello de una organización interna más adecuada, y como tendencia que volvió a recibir una puntuación negativa por undécimo año consecutivo, destaca la importancia otorgada por las administraciones públicas a las políticas y recursos dirigidos al sistema universitario. Da la impresión, pues, que durante las dos últimas décadas nuestras universidades hayan quedado atrapadas en un auténtico bucle sistémico: los problemas de organización y financiación siguen actuando como poderosos obstáculos estructurales para el desarrollo de la excelencia en la docencia y la investigación y para el eficaz impacto que la producción de talento y conocimiento debe tener en el desarrollo del país.

Ello no ha impedido que nuestras universidades hayan ido mejorando durante este tiempo. Las tensiones en que se desenvolvía el sistema universitario a finales del siglo XX se han visto reducidas, resultado de la contención de la demanda de estudios (en 2022 contamos con similar número de estudiantes matriculados al de 2002, próximo a 1,6 millones) y el paralelo incremento del profesorado en el mismo periodo (superior al 20% para las universidades públicas, aunque con tirones y frenos), lo cual ha permitido mejorar la ratio alumnos por profesor por debajo del promedio europeo. La cultura de la evaluación externa se ha consolidado en la universidad española al tiempo que la atención prestada al posicionamiento institucional en los rankings universitarios, ha servido en algunos casos como oportunidad para orientar estrategias de actuación a medio plazo. Según el informe promovido por la CRUE y la Conferencia de Consejos Sociales sobre ‘La contribución socioeconómica del Sistema Universitario Español‘, publicado en 2018, la universidad española aporta a la economía del país el 9,8% de sus activos laborales y con un grado de cualificación profesional que –medido en términos de salarios, recaudación fiscal, emprendimiento, aporte de factores productivos y renta per cápita– devuelve a la sociedad 4,3 euros por cada uno que el erario público destina a su sostenimiento, alcanzándose con ello el 14,3% de rentabilidad para la inversión pública en formación universitaria, que sigue desempeñando un relevante papel como ascensor social.

Particularmente destacados han sido los resultados alcanzados por el sistema universitario en generación de conocimiento. España ocupa el quinto lugar de Europa y el undécimo del mundo en producción científica, concentrando nuestras universidades más del 60% de las publicaciones españolas de difusión internacional. Estos datos cobran mayor valor teniendo en cuenta los limitados recursos destinados a I+D en nuestro país, lo cual nos lleva a subrayar la importancia que tiene disponer de incentivos y reconocimientos, como sucede con los sexenios de investigación. Cabe resaltar también la resiliencia que el sistema universitario ha exhibido durante la última década, dominada por graves situaciones críticas, siendo capaces de hacer más con menos durante una crisis económica que redujo sus ingresos y de realizar esfuerzos extraordinarios –a tono con los del país en su conjunto– para seguir prestando el servicio público de la educación superior en tiempos de pandemia. No cabe duda de que hoy disponemos de unas universidades muy meritorias, sin duda mejor preparadas que hace 20 años, para dar ese definitivo salto hacia una mayor excelencia y eficiencia.

Pero las mejoras de nuestras universidades se realizan en un marco regulatorio tan rígido y burocratizado, y con unas limitaciones organizativas y financieras de tal magnitud, que resulta imposible esperar de ellas que propaguen los efectos multiplicadores requeridos para considerarlas transformadoras. Podemos poner numerosos ejemplos, pero por referirnos a uno que incide de lleno en la relación con el entorno productivo y social, baste apuntar el caso de la formación e inserción laboral de los egresados. El tremendo esfuerzo realizado en el proceso de adaptación de las enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior ha dado por resultado una oferta de grado y posgrado sobredimensionada (9.131 títulos oficiales en el curso 2021-22) y con unos planes de estudio que, pese a tener en cuenta métodos de aprendizaje y sistemas de evaluación modernos así como requerimientos de idiomas y prácticas en empresas, evidencian carencias significativas en cuanto a los resultados académicos cosechados y su orientación a la empleabilidad; y además, los procesos para acreditar y evaluar las titulaciones se han burocratizado hasta el punto de que resulta irrealizable el propósito de adaptarlas con rapidez a los cambiantes requerimientos del mercado laboral. Las mejoras realizadas en este ámbito, en fin, apenas pueden tener efectos transformadores de impacto si no van acompañadas de una autonomía real para que las universidades puedan decidir por sí mismas la selección de sus estudiantes y la contratación y remuneración de su profesorado en un marco regulatorio flexible y con un sistema de control de calidad sencillo. Y lo mismo puede decirse del otro flanco débil de la contribución al desarrollo, la transferencia, para la que es preciso redefinir la relación universidad-sociedad-empresa por la vía de los esfuerzos compartidos con mucha cooperación público-privada y adecuados incentivos y reconocimientos académicos.

Resulta oportuno traer a colación aquí la reflexión que nos plantea Arcadi Navarro sobre ‘Lo que los rankings esconden’ en el Informe CYD 2020. Tras precisar que los rankings miden solo los resultados que se obtienen y no los recursos y procesos que se emplean para alcanzarlos (es decir, cómo se contratan profesores, cuál es el presupuesto de la universidad, cómo se seleccionan alumnos y menos aún cómo se eligen los rectores y otros cargos de la universidad) y señalar las profundas divergencias que existen entre nuestras universidades y las mejores del mundo en estos aspectos cruciales, sugiere que lo sorprendente es cómo se han conseguido los resultados actuales con unos pesados antecedentes endogámicos, un sistema de contratación de profesorado absurdo, unos presupuestos ridículos y un sistema de elección de órganos de gobierno que hunde a las universidades en el solipsismo. En efecto, solo con brillantes empeños individuales y oasis de buenas prácticas colectivas, que es lo que permite sostener esos meritorios resultados, no es posible que un sistema universitario en su conjunto alcance niveles de excelencia. Si queremos tener visibilidad entre las mejores universidades del mundo, hemos de conseguir que nuestros recursos y procesos se acerquen a ellas, todas con los mismos rasgos: Se trata de instituciones autónomas, con capacidad de atracción de talento a todos los niveles, centradas en la generación de conocimiento, ajenas a las estrecheces económicas, abiertas a la sociedad y poseedoras (a pesar de un gran tradicionalismo formal que puede a veces confundirnos) de una gran flexibilidad y de mayor capacidad de adaptación.

Quizás sea España uno de los países en que más se apele a la defensa de la autonomía universitaria, pero lo cierto es que sus universidades son realmente poco autónomas. En autonomía institucional nuestro sistema universitario se encuentra entre los de menor nivel de Europa, solo superado por Eslovenia, Croacia, Hungría, Serbia y Francia, tal como revela ‘The Scorecard 2017‘, elaborado por la Asociación de Universidades Europeas. Según este índice, España presenta un nivel de autonomía global del 57%, desglosado en un 55% para las dimensiones organizacional y financiera, un 48% en dotación de personal y un 57% en autonomía académica. Se trata de un problema de fondo: la universidad no es una administración pública cualquiera, sino la única entidad específica que presta el servicio público de educación superior y, si se pretende que esté abierta a la sociedad, y particularmente al mundo empresarial, precisa de sus propias normas de funcionamiento, sencillas y transparentes, sometidas al necesario control desde luego, pero sobre todo orientadas a facilitar el despliegue de las tres misiones universitarias con agilidad y eficacia. Más autonomía institucional, pues, con mayor rendición de cuentas. Tal ha sido el principio básico que ha orientado todos los intentos –tan persistentes como infructuosos– de resolver los dos problemas esenciales que se le han planteado a la universidad española en las últimas décadas: la reforma del gobierno universitario y la mejora del sistema de financiación.

La financiación del sistema universitario español depende en gran medida de la asignación de fondos públicos. Estos han conocido durante los últimos veinte años una trayectoria que ha ido del paulatino incremento durante la primera parte del período, gracias a los contratos programas y planes de inversión plurianuales, a la fuerte caída durante la segunda década del siglo, como consecuencia de las restricciones impuestas globalmente durante la crisis económica, que fueron severas en el caso de España, sin que hasta ahora se hayan recuperado los niveles precrisis. La merma de financiación ha sido importante, con la caída en términos reales del 20,1% de los recursos públicos destinados a las universidades entre 2008 y 2020. Con ello, España se encuentra por debajo de la media de los países de la OCDE en todos los indicadores de financiación del Education at a Glance 2020: un 20% en gasto por estudiante, el 0,17% respecto al PIB y el 0,65% sobre el gasto público total. Los problemas económicos que siguen lastrando a nuestras universidades públicas no son coyunturales sino estructurales, por su elevada dependencia de las asignaciones públicas y el estrecho margen de autonomía financiera en que se desenvuelven, por lo que resulta imprescindible replantearse todo el sistema de financiación universitaria en su conjunto, desde el reparto de los esfuerzos públicos y privados, con particular atención al inseparable binomio que conforman los precios públicos y las becas y ayudas al estudio, hasta la programación de los recursos estatales y autonómicos necesarios para alcanzar los estándares de suficiencia y estabilidad financieras internacionales.

Pero si hay un problema esencial de la universidad española que se ha encontrado en un auténtico callejón sin salida durante estos veinte años ha sido el del gobierno, y ello pese a que en buena parte de Europa se hayan producido reformas de calado en este ámbito. Las limitaciones del actual modelo de autogobierno corporativo para dirigir y gestionar unas instituciones, destinadas al cultivo del talento y el conocimiento, se hicieron muy ostensibles en la primera década del siglo, cuando se produjo una ingente producción de informes, estudios y propuestas sobre la reforma universitaria. Por recordar los hitos más relevantes desde entonces, cabe recordar que entre 2009 y 2010 el Ministerio de Educación impulsó la ‘Estrategia Universidad 2015’, en cuyo marco se encomendó a una comisión internacional de expertos, presidida por el rector emérito Rolf Tarrach, la realización del informe ‘Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la España del mañana’, entregado en septiembre de 2011 cuando ya se había formado un nuevo gobierno. Al año siguiente, el Ministerio encargó otro informe a una nueva Comisión de Expertos presidida por la científica María Teresa Miras, cuyas ‘Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español’, similares a las anteriores, se dieron a conocer en febrero de 2012. Los dos informes quedaron aparcados sine die en los despachos oficiales mientras se agudizaba la crisis económica. Cuando esta se superó y tras haberse formado un nuevo gobierno, la CRUE, la Conferencia de Consejos Sociales y los agentes económicos y sociales presentaron el 26 de diciembre de 2018 en el Congreso de los Diputados el ‘Comunicado por una nueva Ley de Universidades’, solicitando a todas las fuerzas políticas que promovieran y aprobaran la ansiada reforma universitaria desde el consenso parlamentario y con participación de todos los sectores interesados. Más recientemente, Europa, en el marco de la entrega de los fondos Next Generation, le ha pedido a España una nueva Ley Orgánica universitaria con un primer condicionante de construir Good Governance universitaria, y Europa y la OCDE, a petición del propio Gobierno de España, a través de sus ministerios de Ciencia e Innovación y de Universidades, y reconociendo la existencia de déficit estructurales en materia de innovación y transferencia universitaria en España y la necesidad de una visión, estrategia y trayectoria para su resolución, han presentado en noviembre pasado una ‘Hoja de Ruta para la mejora de la transferencia de conocimiento y la colaboración entre ciencia y empresa en España’, que marca claros objetivos de reforma estructural del gobierno de las universidades para aumentar su autonomía institucional y su colaboración con la sociedad y rendición de cuentas ante ella, dando voz de manera efectiva a actores externos en la planificación estratégica de la universidad.

Pero nada parece valerle al Ministerio de Universidades, que ha puesto sobre la mesa dos proyectos de Ley Orgánica del Sistema Universitario sin tener para nada en cuenta las consistentes recomendaciones realizadas por Europa y por las comisiones de expertos, con el resultado lógico de que haya desaparecido toda pretensión de reforma sustancial. En 2022, pues, volvemos al mismo punto de partida de hace veinte años: esperando un impulso decisivo para la universidad.

Solo hay una forma de salir de este bucle: un gran Pacto de Estado por la Universidad, como señalaba el comunicado consensuado por los representantes de las universidades y la sociedad civil en diciembre de 2018. La hoja de ruta de la reforma universitaria ya ha sido fijada por los expertos de manera reiterada a lo largo de este siglo, pues en la fábrica del talento y el conocimiento hay que dejar que sean los sabios quienes indiquen cómo debe hacerse el trabajo para alcanzar el éxito. En manos de nuestros responsables públicos está intentarlo y, aunque sea por una vez, conseguirlo. Para ello es necesario que afronten el reto con valentía, generosidad y grandeza de miras, haciendo que el interés general prevalezca sobre los intereses corporativos y la confrontación partidaria. Emprender una reforma estructural de la universidad no es tarea fácil, desde luego, pero ahora ya es urgente hacerla. La continuación de su reiterado aplazamiento en el tiempo, en un mundo que se mueve a ritmo de vértigo, nos irá alejando cada vez más de los estándares europeos y mundiales y, consiguientemente, lastrará a medio y largo plazo la generación de capital humano, nuestra mejor baza para seguir avanzando en crecimiento económico y bienestar social en un mundo que ya es irreversiblemente digital, científico, tecnológico y sostenible, pero además sigue siendo y cada vez más, extraordinariamente cambiante. Correríamos un grave riesgo como país si seguimos esperando, ya no otros veinte años sino unos pocos más, para dar ese impulso decisivo, a modo de punto de inflexión, que permita a nuestras universidades librarse de las ataduras del pasado para poder desplegar todo su potencial en el presente.

En este devenir histórico no han sido frecuentes las apuestas y compromisos de la empresa española por la modernización y excelencia de su universidad. Más bien lo contrario, al autogobierno universitario ha respondido el sector productivo con lejanía y falta de implicación. La excepción ha sido Banco Santander y, en concreto, la Fundación CYD, que ha liderado la movilización de la sociedad española y de sus empresas a favor de un necesario cambio en el sistema y en especial de la mejora de esa asignatura pendiente de la economía española: la tercera misión universitaria, la puesta en valor por el sector productivo de la mucha y buena investigación que hacen nuestras universidades y la consiguiente generación de desarrollo económico y de bienestar social.